SOBRE

N11

PANORAMA

El café, motivo de la transformación territorial y arquitectónica alemana de la Alta Verapaz q’eqchi’

2025

EL CAFÉ, MOTIVO DE LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL Y ARQUITECTÓNICA ALEMANA DE LA ALTA VERAPAZ Q’EQCHI’

Andrea Bardón de Tena

Andrea Bardón de Tena

Universidad Politécnica de Madrid / Tulane University

andreabardondetena@gmail.com

Recibido/Submitted: 14/09/2024 | Aceptado/Accepted: 04/12/2024

DOI: 10.30827/sobre.v11i.31550

Citar como: Bardón de Tena, Andrea. 2025. “El café, motivo de la transformación territorial y arquitectónica alemana de la Alta Verapaz q’eqchi’”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31550

Cite as: Bardón de Tena, Andrea. 2025. «The Coffee, the Cause of the German Territorial and Architectural Transformation of the Q’eqchi’ Alta Verapaz”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31550

THE COFFEE, THE CAUSE OF THE GERMAN TERRITORIAL AND ARCHITECTURAL TRANSFORMATION OF THE Q´EQCHI´ ALTA VERAPAZ

ABSTRACT: This article examines the impact of the coffee industry, primarily a German development, on the territory of Alta Verapaz, Guatemala, and the Mayan-Q’eqchi’ indigenous communities. Beginning in 1865, Alta Verapaz received between 500 and 600 Germans. During the following 75 years, the German society, its economy and cultural integration resulted in the acquisition and transformation of a large percentage of the Alta Verapaz area into coffee plantations. This process entailed territorial reconfiguration, the construction of new means of transportation, and the incorporation of new architectural typologies, objects, and customs. Through an analysis of historical sources, this article presents an approach to the concatenation of spatial repercussions of the arrival of coffee in Alta Verapaz. This approach represents an innovative study of the q’eqchi’ habitat, previously investigated by sociology, anthropology, and history, but yet to be explored from an architectural perspective.

KEY WORDS: Alta Verapaz, Coffee, Q’eqchi’ / K’ekchi, Agricultural Territory, Germany

RESUMEN: Este artículo examina el impacto que tuvo la industria cafetalera, de desarrollo alemán principalmente, sobre el territorio de Alta Verapaz, Guatemala, y las comunidades indígenas maya-q’eqchi’. A partir de 1865, Alta Verapaz recibió entre 500 y 600 alemanes. Durante los siguientes 75 años, la integración de la sociedad, economía y cultura alemana se tradujo en la adquisición y transformación de un gran porcentaje del área de Alta Verapaz como fincas cafetaleras, implicando la reconfiguración territorial, la construcción de nuevos medios de transporte y la incorporación de nuevas tipologías arquitectónicas, objetos y costumbres. Mediante un análisis de las fuentes históricas, este artículo presenta una aproximación a la concatenación de repercusiones espaciales que tuvo la llegada del café en Alta Verapaz. Este enfoque representa un estudio innovador del hábitat q’eqchi’, anteriormente investigado desde la sociología, antropología e historia, pero hasta ahora inexplorado desde una perspectiva arquitectónica.

PALABRAS CLAVE: Alta Verapaz, Café, Q’eqchi’-K’ekchi, Territorio agrícola, Alemania

SECCIÓN PANORAMA

SOBRE N11 01/2025

1. Introducción

El departamento de Alta Verapaz es conocido como un enclave crucial para la agricultura cafetalera en Guatemala. A finales del siglo XIX, Alta Verapaz se convertía en uno de los principales productores y exportadores de café a nivel mundial, con vastas superficies dedicadas todavía hoy a plantaciones de café. A su vez, la población indígena mayoritaria en Alta Verapaz1 la convierte en un foco de interés para estudiar la continuidad y transformación de la tradición maya-q’eqchi’ en Centroamérica. Estas características dotan al departamento de una singular dualidad: una complejidad cultural-indígena y un significativo potencial económico-agrícola. Investigadores como Arden R. King (1974), Liza Grandia (2010) o Ruud Van Akkeren (2021) han analizado el desarrollo de Alta Verapaz desde el campo de la antropología y la sociología. Este artículo forma parte de una investigación que analiza la evolución de los aspectos territoriales y arquitectónicos en el territorio maya-q’eqchi’ de Tezulutlán, hoy conocido como Alta Verapaz.

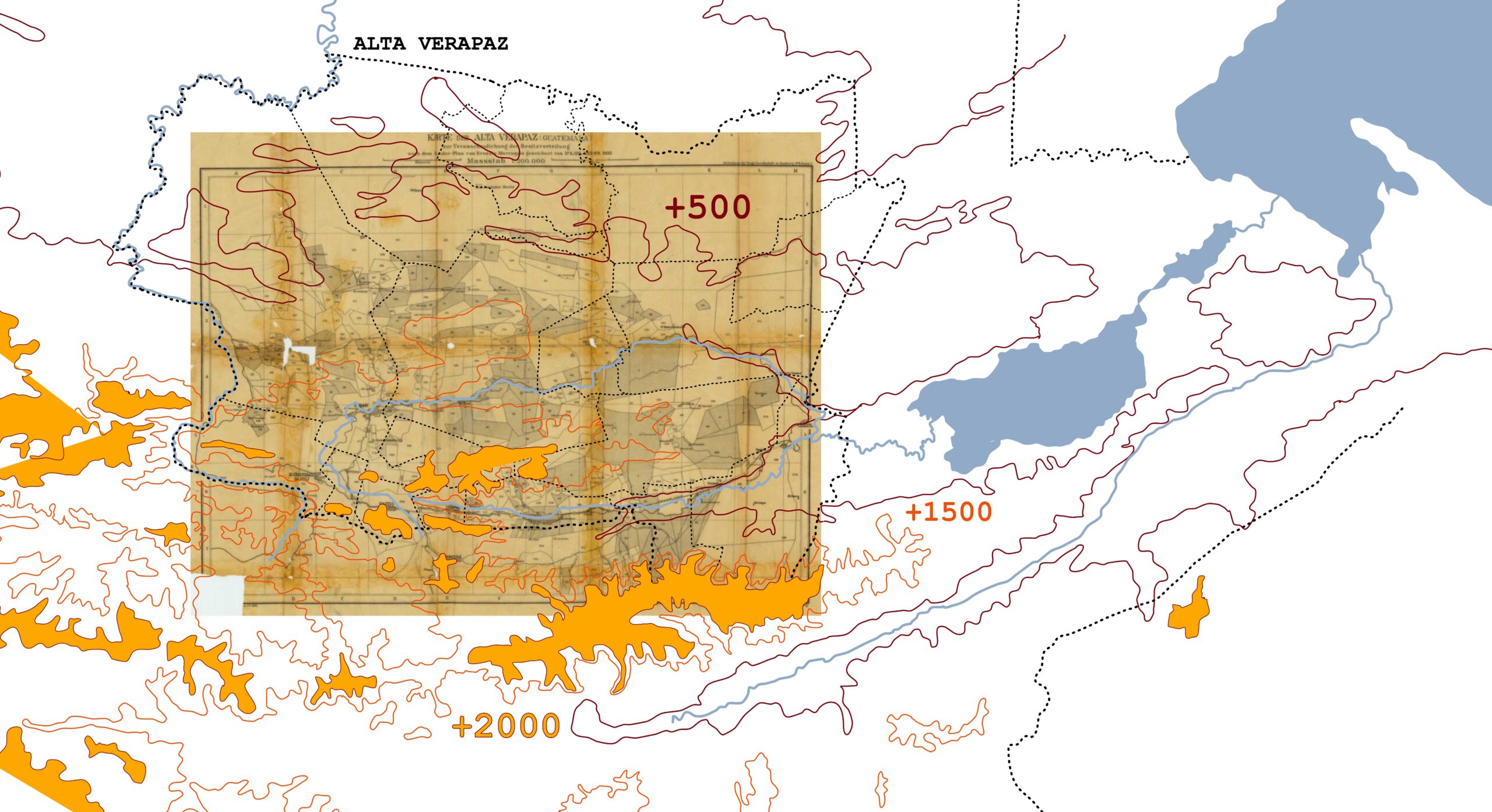

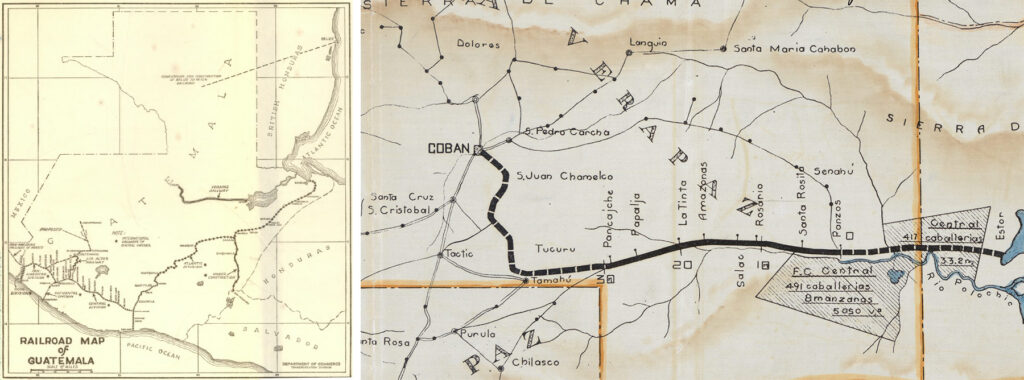

El cultivo del café no era parte de la tradición y la economía de Alta Verapaz desde su origen maya precolombino. El café llegó a estas tierras en 1743 de manos de los jesuitas, y en 1760 se empezó a experimentar con él (Grandia, 2010, p. 21). El clima y la topografía de Alta Verapaz eran idóneos para la explotación del café y, al mismo tiempo, la posible comunicación directa con el Atlántico ofrecía una gran oportunidad para una óptima exportación internacional (figura 1). En la década de 1830, Carl Rudolf Klee, empresario suizo, fundó las primeras casas de comercio de café europeas en Guatemala. Se iniciaba entonces una nueva era económica para la región (King, 1974, p. 28). El éxito de Klee atrajo a la zona a otros muchos terratenientes, especialmente alemanes de Hamburgo2, llegados en su mayor parte durante la segunda mitad de la década de 1860. Así, este departamento, hasta entonces aislado por su geografía y política, y considerado marginal por su falta de interés comercial, pasaba a estar en el foco de potencias europeas (Martínez Rodríguez, 2006, p. 87).

Figura 1: Mapa de Guatemala. En naranja, marcado el departamento de Alta Verapaz cuya conexión con el océano Atlántico y cuya topografía motivaron la producción y exportación de café. Río Polochic, Lago de Izabal y puerto de Livingston, Andrea Bardón de Tena, 2024.

La aceleración de esta industria fue exponencial. Para 1871, año en que se produjo la Revolución Liberal, el café ya representaba la mitad de las exportaciones de Guatemala. (McCreery, 1983). En 1898, Cobán, capital de la región de Alta Verapaz, que hasta el momento no había sido representativa a nivel económico, pasó a ser la tercera ciudad más grande del país, impulsada principalmente por la producción cafetalera. En pocas décadas, el territorio de la provincia, junto con su economía y vínculos con el extranjero, había experimentado una transformación profunda.

La llegada de más de 500 alemanes3, favorecida por las políticas Liberales y la nueva industria cafetalera impuesta, provocaron una metamorfosis en la comunidad local q’eqchi’ y su modo de habitar. Tanto sus prácticas tradicionales de alimentación como su modo de vivir y de relacionarse fueron forzados a cambiar. Su modus operandi, fundamentado en la dispersión rural y el autoabastecimiento agrícola, se adaptó a la nueva realidad, sin llegar a desaparecer por completo (Sapper et al., 1998). A través de esta rápida transformación del territorio, el artículo demuestra cómo el arraigo cultural maya no puede tomarse como estático (reflejo del origen primitivo maya), sino como una tradición dinámica, híbrida y mutante.

2. Fincas cafetaleras. Reestructuración territorial

El suelo y la agricultura ya eran aspectos cruciales en la cosmovisión de las comunidades indígenas locales de Alta Verapaz antes de la llegada del café. Los q’eqchi’s han ensalzado, históricamente, la conexión de sus hogares con el territorio, especialmente a través del cultivo del maíz, la base de su alimentación (Universidad Rafael Landívar, 2000). Su modelo original de asentamiento (prehispánico) se caracterizaba por la dispersión en las montañas del departamento y el esquema entrelazado de parcelas de cultivo y vivienda (Wauchope, 1938, p. 4). La explotación de sus tierras comunitarias les proveía de un sistema autónomo y moderadamente aislado de agricultura de autoabastecimiento.

Los q’eqchi’es empezaron a recuperar el esquema territorial precolombino de disgregación en las colinas altas a partir de 1829, tras la independencia de Guatemala, separándose del modelo de reducciones, impuesto desde la corona española y gestionado por la orden de los Dominicos desde la segunda mitad del siglo XVI. Con él, los españoles forzaban a los indígenas locales a vivir en centros urbanos fundados junto a iglesias o en sus proximidades (Estrada Monroy, 1979), fomentando un esquema concéntrico, en torno a la iglesia, y de mayor densidad, para controlar la sociedad tanto a nivel religioso como a nivel económico a través del pago de tributos (Akkeren, 2021, p. 83). Las reducciones establecían un esqueleto territorial en el departamento, basado en puntos (iglesias y pueblos) y líneas (caminos) que centralizaban la población, la religión y el poder.

Tras la independencia de España en 1821 y, especialmente, tras la salida de los dominicos de Verapaz en 1829, los q’eqchi’s abandonaron gran parte de los hogares urbanos para volver al campo y a su estilo de vida tradicional (Remesal, 1988; Akkeren, 2021, p. 84). Los pueblos se mantuvieron como centros económicos y religiosos, e incluso como segunda vivienda (Sapper et al., 1998, p. 22). Este breve periodo de retorno al campo permitió a muchos q’eqchi’s recuperar su modo de vida en las montañas, su arquitectura rural y su vinculación con el territorio no ocupado del departamento. Una independencia económica y social que apenas se prolongó durante 40 años.

2.1. Esquemas territoriales alemanes

Si bien los alemanes no fueron los únicos en trasladarse a Alta Verapaz, motivados por la economía del café (también lo hicieron belgas, franceses e ingleses), sí destacaron por su número y presencia sociocultural en el departamento, especialmente en Cobán, la capital4. El crecimiento de la población alemana fue rapidísimo. En 18655, llegaba el primer alemán, Heinrich Rudolph Dieseldorff, a un departamento de 100.000 personas (Rosch, 1934, p. 6); unas décadas más tarde, la población alemana en Alta Verapaz superaba las 500 personas6. En 1900, el 65% de la producción de café y el 80 % de su comercialización estaba gestionado por los alemanes (Wagner et al., 2001).

Este desarrollo alemán se produjo gracias a los ya mencionados gobiernos Liberales, que cambiaron el rumbo de la economía del país y, especialmente, el de Alta Verapaz. Sus políticas, entre las que destaca la Reforma Liberal (1871) y el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1878) entre Consulado General de Alemania y Gobierno guatemalteco, favorecían a las élites ladinas7 y, sobre todo, abrían las puertas a los europeos que querían adquirir tierras. Al mismo tiempo, el gobierno expropiaba tierras comunales de los indígenas y otorgaban grandes concesiones agrarias a compañías extranjeras. El final del dominio español también conllevó la expropiación de muchos terrenos propiedad de la Iglesia que, sumada a la indefinición legal de las vastas superficies de minifundios comunales q’eqchi’s, dejaban un panorama muy atractivo de tierras disponibles para los nuevos inversores del café.

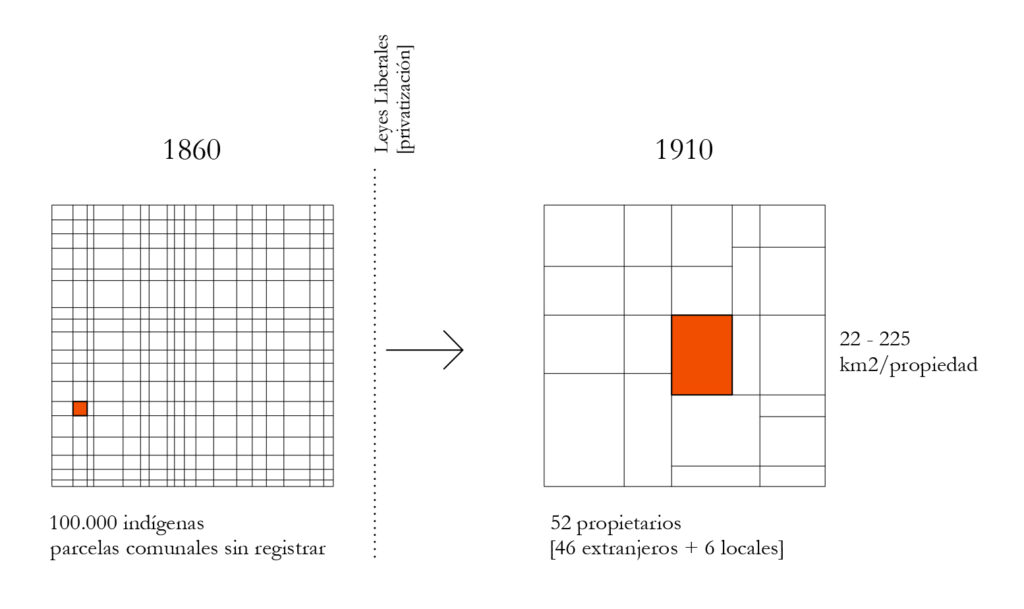

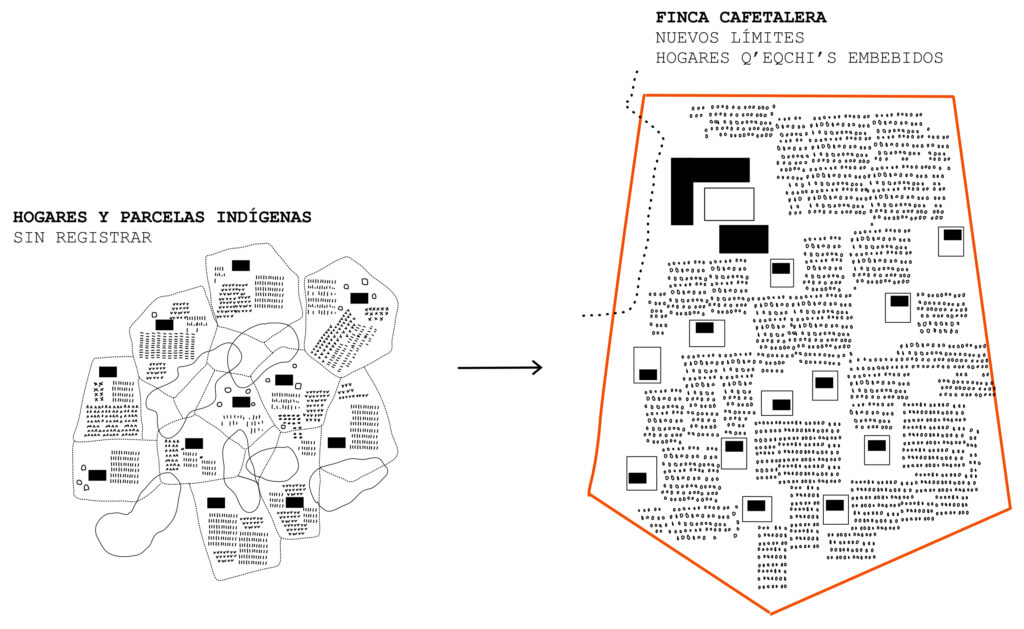

De este modo, los inversores europeos obtenían las tierras a través de un sistema de adquisición en el cual denunciaban las parcelas indígenas como terrenos sin dueño ante la Jefatura del Distrito y, siempre y cuando nadie la reclamase como propia en un par de días, se les permitía obtener dichas propiedades consideradas parcelas baldías (Martínez Rodríguez, 2006, p. 87). El analfabetismo y aislamiento de los q’eqchi’ les hacía desconocer este sistema y no poder participar de él. Así, se iniciaba la privatización del territorio de Alta Verapaz, que hasta entonces había sido propiedad comunal indígena no registrada, y su conversión en grandes latifundios (figura 2 y 3).

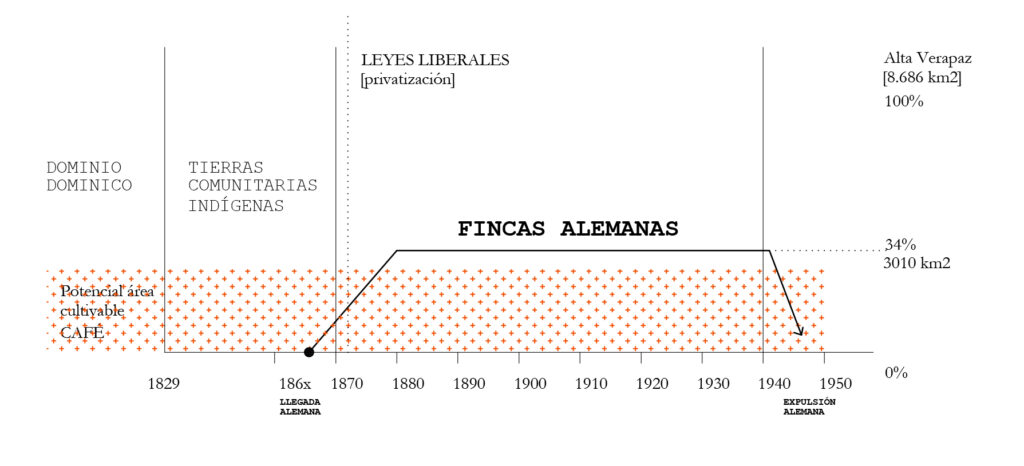

Figura 2: Gráfico de adquisición de fincas alemanas [superficie total según el listado de parcelas y sus áreas (Wagner, 1996, p. 209)] en relación con el porcentaje de la tierra cultivable de Alta Verapaz [superficie cultivable de café (Akkeren, 2021, p. 118)], Andrea Bardón de Tena, 2024.

Figura 3: Comparativa del tamaño de las fincas: evolución del minifundio al latifundio [superficies según Cambranes (1985b); datos de población según Rosch (1934)] , Andrea Bardón de Tena, 2024.

Este proceso modificó la granulometría que caracterizaba el territorio, con la mayoría de las parcelas de tamaño pequeño y de propiedad compartida e indefinida, sustituyéndola por pocos terratenientes que poseían la mayoría del terreno. Las leyes liberales8 permitían que una sola persona pudiera llegar a reclamar 50, 100 y hasta 500 caballerías de terreno9 (Cambranes 1985, p. 288)10. Por ejemplo, en 1937, Erwin Paul Dieseldorff poseía quince plantaciones de café que totalizaban cerca de 100.000 acres (4500 hectáreas) (Nañez Falcon, 1970, p. 81). Estas superficies contrastan con el parcelario q’eqchi’, posterior a la independencia y previo a la llegada de los alemanes, donde se estima que las parcelas oscilaban en torno a la hectárea y la decena de hectáreas de tamaño11. Se trataba de un cambio drástico del minifundio al latifundio (figura 3).

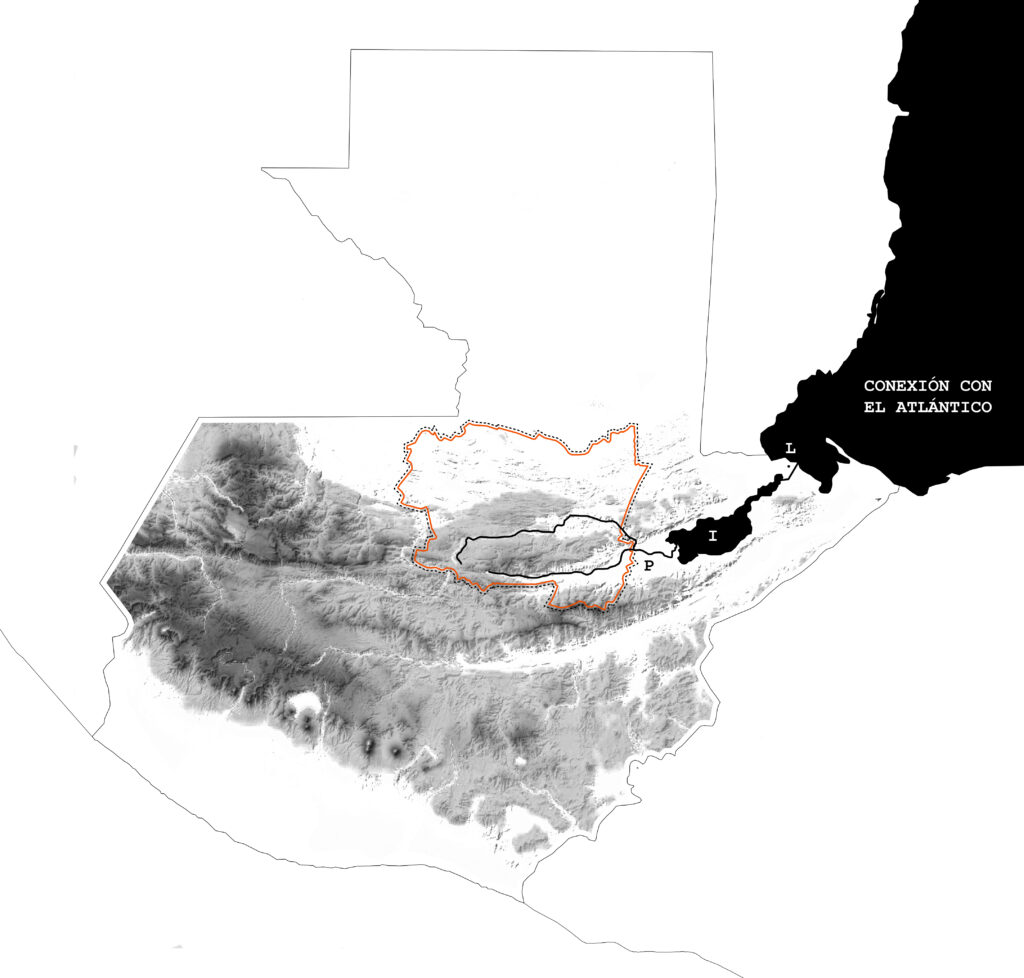

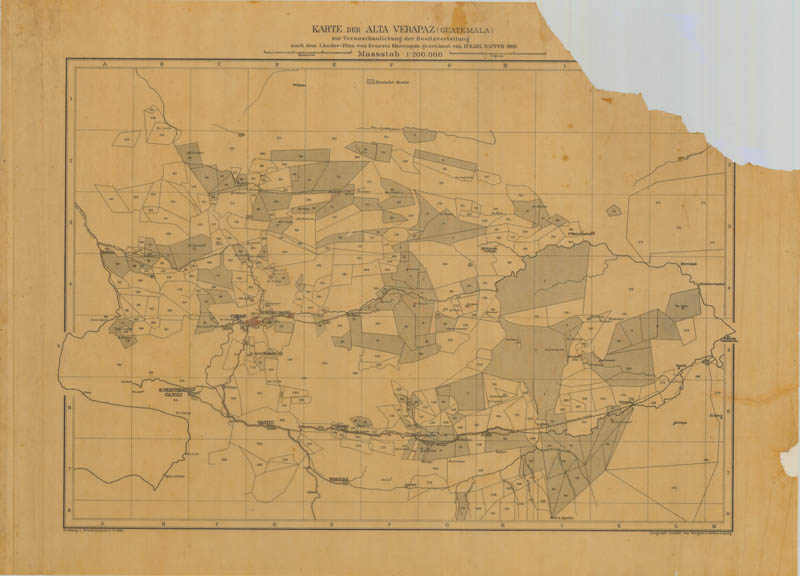

La adquisición masiva de tierras se plasma en el mapa de Karl Sapper de 1901 (figura 4). Al superponer la topografía del departamento, es posible observar cómo las propiedades de los alemanes se corresponden con áreas propicias para cultivar café, descartando las tierras más altas y más bajas del departamento de la estratégica adquisición territorial. Para el cultivo de café, se consideran idóneas características medioambientales muy específicas: 15-20ºC de temperatura, 85-95% humedad y 1310-1710m de altitud. Por ello, el área central de Alta Verapaz, así como el este del departamento, con cotas medias entre los 1200 y los 1700, aloja la mayoría de los cafetales alemanes (figura 5).

Figura 4: Mapa de Alta Verapaz, Guatemala [sombreadas las parcelas de los alemanes dedicadas a plantaciones de café], Karl Sapper, 1901. Biblioteca Ludwig Von Mises. https://biblioteca.ufm.edu/opac/record/1014476#inventory

Figura 5: Mapa superponiendo el plano de Karl Sapper (1901) con la topografía del departamento de Alta Verapaz. Andrea Bardón de Tena, 2024.

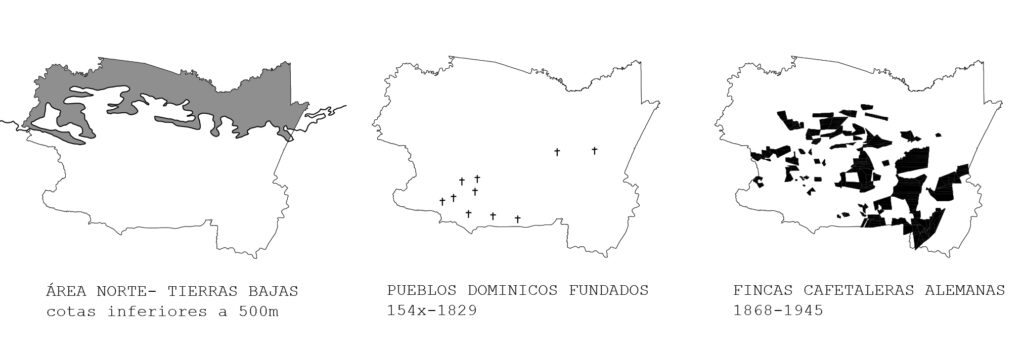

De esta forma, el área norte del departamento, conocido como las tierras bajas, quedaba de nuevo excluida de los intereses extranjeros, como ya ocurrió durante los tres siglos de ocupación española. La línea de cota de 500 metros se convirtió en el límite con las últimas fincas al norte12 (figura 6). El clima de las tierras bajas era considerado demasiado cálido, no sólo para el crecimiento del café, sino también para el estilo de vida de los alemanes. Los propios alemanes explicaban cómo les costaba soportar el bochorno debido a la humedad y las altas temperaturas (Rosch, 1934, p. 5). Cabe destacar que los alemanes no buscaban exclusivamente la oportunidad económica sino, también, asentarse en un lugar donde puedan llevar una vida de disfrute y esparcimiento.

Figura 6: Diagrama comparativo de las estrategias de ocupación. [izda.] Área norte del departamento, cotas más bajas. [ctro.] Pueblos e Iglesias fundadas por los españoles (154x-1829); [dcha.] El dominio agrícola-cafetalero alemán. Andrea Bardón de Tena, 2024.

Del mismo modo, las cotas altas del suroeste del departamento eran también descartadas, pero en este caso por su altitud y por la elevada pendiente de sus terrenos que dificultaba los sistemas de cultivo de café. Un caso llamativo es el actual municipio de San Juan Chamelco, que, pese a su proximidad a Cobán y San Pedro Carchá, y su aparente potencial estratégico, presentaba una ocupación limitada por fincas dedicadas a este cultivo. Se plantea, como hipótesis, que esta anomalía podría explicarse por su altitud, superior a los 2000m de altura, donde las condiciones para el crecimiento del café son menos favorables.

En esta ordenación territorial, también cabe destacar la dispersión de las fincas y, por ello, de las familias alemanas. Para los alemanes, el poder de la ciudad no era tan importante como las oportunidades que ofrecía el campo. Por ello, se apropiaron las amplias superficies entre los núcleos urbanos. Para disfrutar de la vida social (que ocurría principalmente en Cobán), debían transportarse, ya que la mayor parte de ellos vivían en granjas solitarias salpicadas en la tierra cubierta de selva (Rosch, 1934, p. 7). A diferencia del esquema territorial de puntos y líneas implementado por el dominio español, los alemanes tenían mayor interés en las grandes superficies cultivables, aunque eso supusiera una mayor dispersión y aislamiento social.

3. El microsistema de la finca. Los hogares q’eqchi’ embebidos

Por su tamaño, configuración y número de construcciones, la finca alemana tipo puede entenderse como un asentamiento independiente, o un pequeño microsistema. Cada finca poseía sus propias normas, horarios, incluso su propia moneda. Si bien casi todo el territorio era productivo, y propiedad de un finquero alemán, no dejaba de ser un territorio poco denso -especialmente a ojos de los alemanes nacidos en Hamburgo- (Rosch, 1934, p. 6). Resulta asombroso que, debido al tamaño de las fincas y a la relación obligada entre indígenas y alemanes, ambos grupos habitaban en ellas, compartiendo el espacio, aunque no lo hacían del mismo modo.

Una de las grandes claves de la reforma tras la Revolución Liberal para favorecer la llegada de extranjeros fue decretar que la adquisición de fincas implicaba, también, adueñarse de la población indígena que las habitaban. Según King (1974, p. 32): «Para que la producción de café tuviera éxito, había que lograr el control total de la población indígena»13. Su tiempo y su mano de obra pasaban a estar a disposición de los colonos que podían controlar, casi por completo, la rutina de mozos. El Ministerio de Fomento organizó un tribunal especial en Cobán para obligar a los q’eqchi’s a trabajar en las fincas cafetaleras (King, 1974). Bajo estas condiciones de explotación, la población indígena pasaba a emplearse como unidad de medida para evaluar la rentabilidad y productividad de las fincas: «La finca cafetalera promedio necesitaba por lo menos 20 familias residentes, pero lo ideal era de 40 a 60» según Reed (1997), citado por Grandia (2010, p. 27).

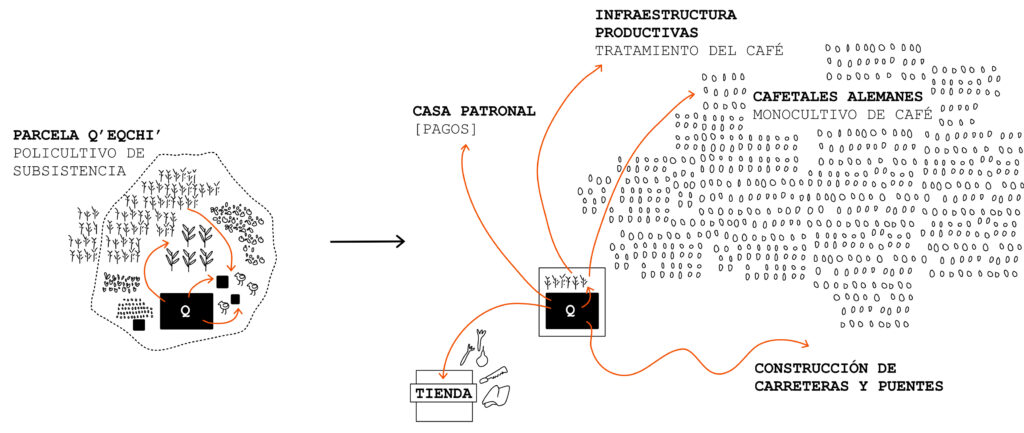

Los españoles habían conseguido eliminar el modo de vida primitivo de los q’eqchi’ y su fuerte relación con sus tierras de cultivo mediante la movilización de la sociedad local hacia núcleos urbanos y, en muchos casos, la quema de los hogares rurales (Percheron, 1990). En contraste, la colonización alemana del ecosistema q’eqchi’ consistía en la apropiación, absorción y reestructuración de su propio territorio rural (figura 7). Sus propiedades pertenecían a una nueva estructura de grandes latifundios que los englobaba en un sistema superior, un orden territorial impuesto que les privaba de su estilo de vida tradicional y de su relación con el territorio.

Figura 7: Hogares y cultivos q’eqchi’s embebidas en fincas cafetaleras alemanas, Andrea Bardón de Tena, 2024.

La relación entre q’eqchi’s y alemanes era, en ocasiones, cercana, si bien autoritaria, por la gran distancia entre sus condiciones económicas y vitales (Terga, 1991, p. 56). Esto supuso la mezcla de sangre indígena y europea en la región14, y muestra del impacto sociológico multiescalar del café, desde el territorio, hasta el hogar.

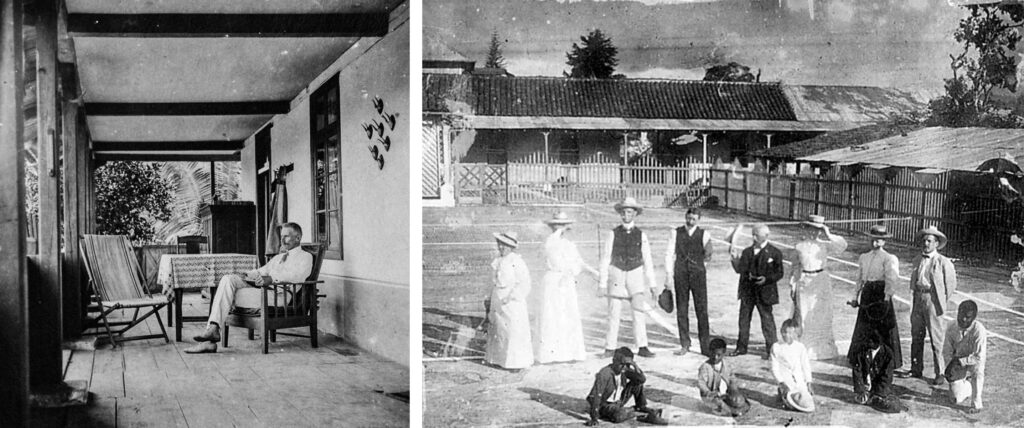

Dentro de las fincas, podrían distinguirse dos rutinas, dos estilos de vida: el de los alemanes propietarios y el de los indígenas. Las condiciones dispares entre mozos15 y colonos se reflejaban en la arquitectura de las fincas. En este microcosmos, la casa patronal era el centro de control. Los alemanes trabajaban en ella principalmente en puestos de gestión y administración, asegurándose de permanecer en el interior de las construcciones y los porches. De este modo, evitaban el clima extremadamente caluroso y húmedo. Los q’eqchi’s, en cambio, trabajaban en el campo o en la construcción de carreteras, teniendo que lidiar con las inclemencias de las tormentas, las altas temperaturas, etc.

Los alemanes hablan en sus textos de cómo el traslado a Alta Verapaz no supuso dejar de lado la búsqueda de bienestar, el ocio y la vida familiar (Wagner et al., 2001). Su intención era conciliar la calidad de vida alrededor de los beneficios económicos del café. Crear una vida completa, y alemana, en Alta Verapaz. En las fotos de las familias o de reuniones de los finqueros, se puede observar, a menudo, zonas de estar en porches, cubiertos y protegidos del sol y de la lluvia. Hasta entonces, no había constancia de este elemento intermedio que establece una relación controlada de disfrute del exterior en el área rural de Alta Verapaz. Se observa, incluso, cómo la relación con el exterior era voluntaria: empleando por ejemplo la zona de trabajo de los mozos, el patio de secado del café, como pista de tenis (figura 8).

Figura 8: [izda.] Casas alemanas. El exterior como disfrute. Oscar Majus, alemán, finca de Chirrepec, Autor anónimo, 1920-1930. Verapaseando. https://verapaseando.com/epoca-alemana-verapaces/#bwg3/8 [dcha.] Patio de secado como pista de tenis. H. R. Disesseldorf entre otros alemanes en la Finca Santa Margarita. Anónimo, The History of coffee in Guatemala, Regina Wagner, 2001.

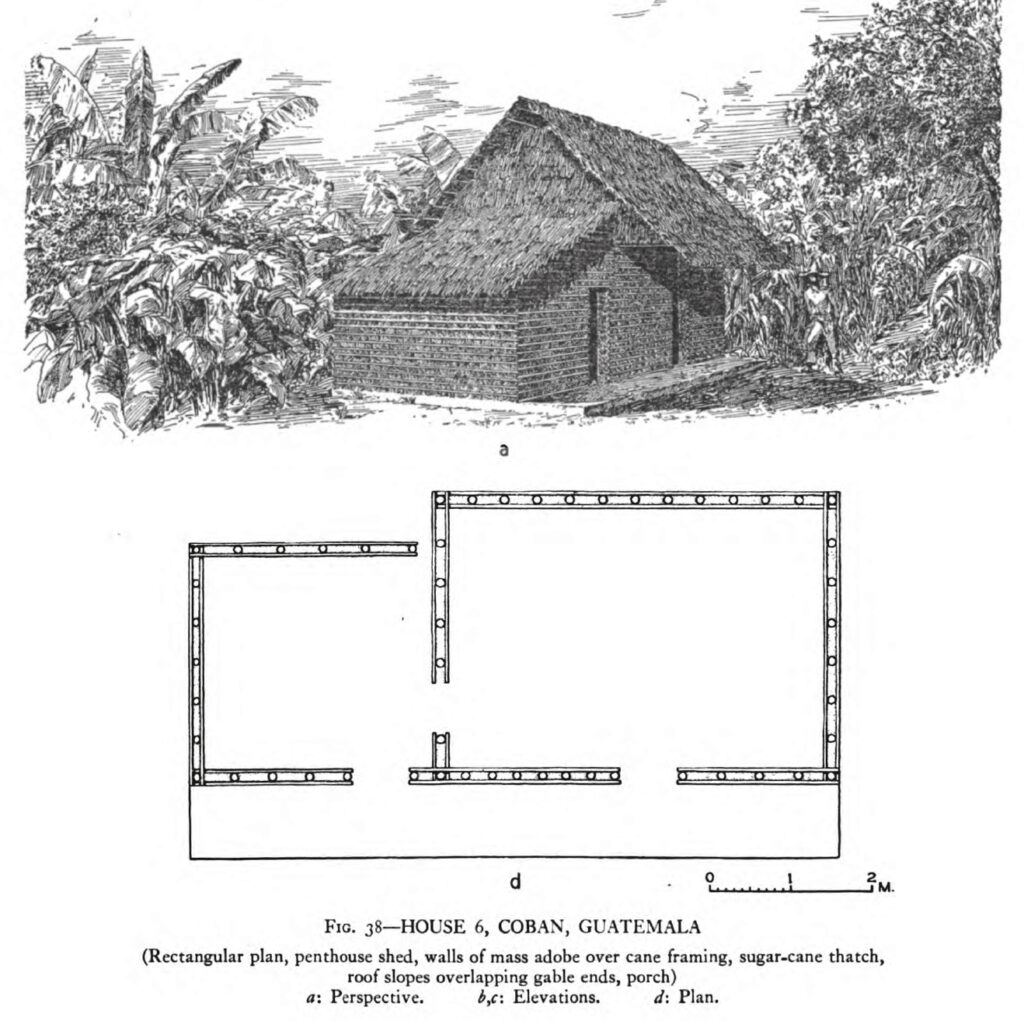

El acervo fotográfico de la vida doméstica de los alemanes en Alta Verapaz a principios del siglo XX muestra los contrastes existentes entre su modo de vida y la tradicional local de los q’eqchi’. Las construcciones alemanas tenían numerosos ventanales con vidrios que proveían a los interiores de buena luz y ventilación. Es decir, se trataba de espacios que, además de para pernoctar, se empleaban para actividades diurnas. Por el contrario, los hogares q’eqchi’ mantenían la mayoría de las características de las tipologías primitivas funcionando como un lugar exclusivamente para dormir. Sus casas eran cabañas de una sola planta y escasos 15 metros cuadrados16, donde tan solo existía un hueco, la puerta (Sapper et al., 1998). No son espacios estanciales, sino de cobijo, ya que la vida q’eqchi’ transcurría mayoritariamente en el exterior.

Los interiores de las casas alemanas estaban divididos en diferentes estancias. Los mayas rechazaban las particiones interiores a pesar de la insistencia de los españoles en que viviesen en habitaciones separadas, como cristianos (Biermann, 1971; Grandia, 2010, p. 7). Sin embargo, en 1934, bajo el dominio alemán, se observa la incorporación de la cocina como parte de la vivienda rural de Alta Verapaz (figura 9). Se trata de la adhesión de una nueva estancia al volumen principal, lo cual conllevaba una nueva apertura en el refugio. Además, la extensión de ambas cubiertas generaba un porche longitudinal, dando lugar a una nueva característica propia de las construcciones de la región (Wauchope, 1938, p. 98).

Figura 9: Vivienda en Cobán en 1934 -año del trabajo de campo de Robert Wauchope en Guatemala y México-. Wauchope, 1938. Modern maya houses, a study of their archaeological significance. Carnegie Institution of Washington.

A las cuestiones morfológicas, se sumaba el contraste tecnológico debido a las innovaciones que fueron llegando a las fincas, como el teléfono o la iluminación eléctrica. El archivo de imágenes también muestra el contagio cultural que llegaba a la escala más pequeña, la de los objetos: alemanes usando hamacas, indígenas junto a sillas Thonet (figura 10). Todos esos elementos pasaron a formar parte de la cotidianeidad de Alta Verapaz y, posteriormente, se resignificaron por la población q’eqchi’.

Figura 10: [dcha.] Carlos Sarg en una hamaca en su casa. Anónimo, 1914-1930. Verapaseando. https://verapaseando.com/epoca-alemana-verapaces/#bwg3/104 [izda.] Niña q’eqchi’ junto a una silla Thonet, un cartel alemán, y una lámpara. Anónimo, 1914-1930. Verapaseando. https://verapaseando.com/epoca-alemana-verapaces/#bwg3/72

Los q’eqchi’s mozos17 vivían permanentemente en las fincas alemanas; en ellas, recibían pequeñas parcelas para sembrar sus cultivos de subsistencia a cambio de su trabajo en las fincas, lo cual les hacía mantener, de forma muy reducida, la relación con sus cultivos (Grandia, 2010, p. 29). La disminución de los cultivos tradicionales, junto con la imposición del monocultivo del café, pronto mostró su lado negativo, pues redujo la diversidad local y obligó a los indígenas a comprar productos importados en tiendas europeas. Su estilo de vida y alimentación quedaron en manos de una nueva economía que no podían controlar. Los extranjeros colonos imponían tanto los precios de mercado como los salarios de los trabajadores indígenas.

Las imposiciones alemanas produjeron cambios muy relevantes en la relación de la casa q’eqchi’ con el estilo de vida de sus habitantes locales, dando lugar a un nuevo ecosistema híbrido entre las costumbres q’eqchi’s y la economía alemana (figura 11). La nueva ley liberal de trabajo forzado, que obligaba a los q’eqchi’s a trabajar en los cafetales y en las carreteras, y las dependencias económicas ampliaban las distancias desde la vivienda q’eqchi’ hasta los nuevos puntos de trabajo, la tienda de productos, la casa patronal o el mercado. La relación directa entre refugio y cultivo, la cual implicaba la autonomía y el aislamiento de los indígenas, se vio interrumpida por un nuevo estilo de vida marcado por la economía del café.

Figura 11: [izda.] Distancias entre el hogar q’eqchi’ y su alimentación y su actividad agrícola. Esquema tradicional autosuficiente del hogar q’eqchi’, conectado a su terreno (subsistencia) [dcha.] Esquema del hogar q’eqchi’ durante el dominio cafetalero alemán, dependiente de trabajo en las fincas y carreteras, y de alimentos vendidos en tiendas europeas. Andrea Bardón de Tena, 2024.

Junto a las fincas, aparecían también unas nuevas construcciones vecinas de carácter funcional. Se trataba de una nueva arquitectura productiva en la región de escala industrial: largas cubiertas inclinadas de chapa, grandes alturas, piscinas de lavado, etc. (figura 12). Mediante estas estructuras, los europeos ampliaron la tecnificación de sus espacios productivos, creando así una distinción clara entre la producción agrícola y la vivienda. Esta separación de funciones apareció, de manera innovadora, en esta área rural donde los hogares q’eqchi’s seguían empleando la cubierta de su casa como área de secado, o incorporando los pequeños almacenes de maíz en sus propiedades. En la finca cafetalera, no solo se implementaron diferentes modos de vivir, si no también diferentes modos de convivir con lo productivo.

Figura 12: Construcciones productivas de las fincas cafetaleras. A su lado, marcadas en naranja, una serie de casas indígenas. Casco de la Finca Trece Aguas. Anónimo, 1890-1905. Verapaseando.https://verapaseando.com/fincas-alemanas-en-las-verapaces/#bwg5/181

4. Infraestructura. La construcción de carreteras, puente y ferrocarril

Las características climáticas y topográficas no fueron las únicas que condicionaron la ordenación de los alemanes en el territorio. Por ejemplo, la zona entre los ríos Cahabón y Polochic estaba también muy poblada. Esto es una consecuencia del tamaño de las fincas y la dispersión que forzaron a replantear la relación con las vías fluviales, los caminos y el océano. El enorme incremento en la producción de café convirtió, en prioritario, el desarrollo de las infraestructuras para el transporte en la región, tanto internamente como para la exportación internacional (Wagner et al., 2001; Grandia, 2010; King, 1974). La construcción de carreteras, caminos, barcos y, sobre todo, de una línea propia de ferrocarril tuvo un impacto enorme en la conectividad de la región con el resto del mundo, superando la condición de aislamiento previo.

A escala regional, el área suroeste, que alojaba la mayoría de las iglesias y pueblos españoles, tenía una infraestructura de transporte más desarrollada que el resto del departamento. Los españoles habían construido caminos y veredas. Sin embargo, el lado este, en ese momento el más importante por su conexión con el Atlántico, carecía de una infraestructura consolidada. Cuando en 1865, H. R. Dieseldorff se convirtió en el primer alemán en llegar al departamento, el acceso debía hacerse por el área más cercana a Livingstone, «la única puerta de entrada internacional» (Rosch, 1934, p. 16) a Alta Verapaz. Por entonces, Livingstone era un puerto doméstico sin atraque para barcos de vapor. Desde ahí, una larga serie de caminos informales hasta Cobán.

Pocos años después, en 1877, Alta Verapaz observaba el inicio de la construcción de una línea de ferrocarril, financiada por los alemanes que llegaba hasta el puerto, formalizando la conexión del departamento con el mundo. Este nuevo eje rápido transformó Cobán en una ciudad fundamental para la economía del país, conectada internacionalmente (figura 13). Con ello, el transporte de Alta Verapaz pasó a diversificarse y acelerarse según los tramos: a los caballos, se sumaban nuevos carros, el ferrocarril y los barcos (también fluviales por el río Polochic).

Figura 13: [izda.] Mapa de Ferrocarril en Guatemala, US Department of Commerce, Washington DC, 1925. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Guatemala_rail_map_1925.jpg [dcha.] Conexión de Cobán con el mar. Mapa de Ferrocarril Verapaz, Richard Mayer, 1917. Verapaseando https://verapaseando.com/cronologia-del-ferrocarril-verapaz/

Resulta también de interés el propio proceso de la construcción de la infraestructura de transporte, cuyas condiciones reflejaban el abuso y la transformación forzosa que tuvieron lugar, y estuvieron expresadas en las estrategias proyectuales y constructivas. Por ejemplo, la exagerada complejidad tectónica de muchos de los puentes que formaban parte de las rutas de carreteras y ferrocarriles (figura 14). Este aparente desequilibrio respondía a la prioridad por usar materiales fáciles de conseguir y transportar, que no encareciesen los costes, aunque supusiese sobrecargar la mano de obra forzada indígena tanto como fuera necesario, pues era gratuita para los alemanes.

Figura 14: Construcción de un puente en Alta Verapaz. Construcción realizada con pequeñas piezas de madera triangulada. Verapaseando. https://verapaseando.com/epoca-alemana-verapaces/#bwg3/105

Este salto en el desarrollo de infraestructura no puede desvincularse de los efectos directos sobre el espacio y los modos de vida locales. Además de la proliferación de fincas y empresas alemanas en torno al mercado del café, motivó también la llegada de nuevos productos desde ultramar que cambiaron la cotidianeidad y abrieron la puerta a la globalización, incluyendo nuevos estilos alimentarios, de mobiliario, la fotografía, etc. La nueva infraestructura de transporte tenía un efecto de ida y vuelta que afectaba a la comunidad local; tanto por la salida de la producción cafetalera de su región, como por la llegada de nuevos productos extranjeros.

5. La salida de los alemanes

Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Estados Unidos, cuyo poder había ido aumentando durante las últimas décadas en Guatemala, pidió la salida de todos los alemanes del territorio guatemalteco (Martínez Rodriguez, 2006; Wagner et al., 2001). Las familias alemanas inician su salida durante los primeros años de guerra; sin embargo, su expulsión completa era inalcanzable. Tras generaciones de ocupación, no era posible separar, de manera clara, a la población alemana de la indígena q’eqchi’. A su partida, el café se quedó como parte de la tradición local, ya transformada tras décadas de comercio. Hoy en día, sigue siendo un elemento fundamental de la vida indígena local.

Del mismo modo, los cambios espaciales y económicos implementados por los alemanes durante 75 años generaron un nuevo panorama irreversible para los principales habitantes del departamento, los q’eqchi’s. La continuidad de las infraestructuras, implementadas por los alemanes, se refleja en FEDECOVERA, la Federación de Cooperativas de las Verapaces, fundada en 1976. En ella, muchas fincas alemanas se convirtieron en cooperativas que organizan a pequeños productores locales dando nuevas funciones a los espacios productivos existentes. La Finca Chicoj, a poca distancia de Cobán, es una de ellas. Actualmente, Chicoj, a través de su coffee tour, emplea la finca para uso recreativo y turístico, adicionalmente al tratamiento del café. Sus trabajadores actuales presentan este cultivo, su producción y su infraestructura como un elemento tradicional de su cultura y sociedad (figura 15).

Figura 15: Finca de Chicoj. Cooperativa local-indígena. Fotografía de Freddy Murphy, 2016, Sahilal.

Por otro lado, las infraestructuras de transporte promovidas por los alemanes se convirtieron en una oportunidad local. Actualmente, muchos asentamientos rurales q’eqchi’ se organizan en torno a las carreteras, priorizando la conectividad con otros puntos de la región a su anterior aislamiento rural tradicional.

El café ha ido sustituyendo las principales bebidas de los q’eqchi’s, como el rax uq’un y la bebida de k’aj, que eran bebidas hechas de maíz o cacao. (Sapper et al., 1998, p. 11). Hoy, se encuentra café en toda el área rural q’eqchi’ de Alta Verapaz, no solo como alimento sino como parte de su identidad, su cultura y su espacialidad.

6. Conclusión

El cultivo del café, su producción y su comercio, transformó la arquitectura y el territorio de Alta Verapaz. La ambición alemana de convertir este departamento en una enorme plantación de café concentró una gran cantidad de medios, propiedades e infraestructuras en pocas manos extranjeras. Las consecuencias de la economía del café fueron enormes a nivel social: explotación masiva de los campesinos, trabajo forzado, pérdida de autonomía y destrucción de las formas tradicionales de vida. A nivel espacial, la concatenación de consecuencias arquitectónicas afectó a todas las escalas de la provincia. Aunque el interés alemán inicial era de carácter territorial, con la adquisición de grandes superficies agrícolas y el control del comercio, sus repercusiones se dejaron sentir rápidamente en escalas inferiores: la incorporación de nuevas tipologías, los cambios en su modo de vivir y su modo de alimentación. La historia del café en Alta Verapaz pone de manifiesto la fuerte conexión entre el sistema productivo y los sistemas culturales y espaciales.

A este cambio forzoso, se sumó la influencia del contacto directo y la mezcla de culturas. La presencia actual de la infraestructura, los materiales, las construcciones y los objetos alemanes en Alta Verapaz, así como la incorporación del café con todas sus consecuencias, remarca el proceso de hibridación cultural como continuo. Para poder comprender la vida de los alemanes en la región, es necesario entender el esquema habitacional y los modos de vida precolombinos de los indígenas locales al igual que la ocupación previa de los españoles. Hoy en día, todas estas capas, a pesar de su naturaleza autoritaria y explotadora, se han incorporado la tradición q’eqchi’, haciendo que su cultura y su arquitectura sean en la actualidad híbridas y complejas.

Referencias

Akkeren, R. van. (2021). Los mayas nunca se fueron, hoy hablan q’eqchi’: Alta Verapaz y El Petén. Editorial Piedra Santa.

Biermann, B. (1971). Bartolome de las Casas and Verapaz. En J. Friede y B. Keen (Eds.). Bartolome de las Casas in History: toward an Understanding of the Man and His Work. (pp. 443-484). Northern Illinois University Press.

Cambranes, J.C. (1985). Café y campesinos en Guatemala, 1853-1897. Editorial Universitaria de Guatemala.

Estrada Monroy, A. (1979). El Mundo K’ekchi de la Vera-Paz. Editorial del Ejército.

Murphy, F. (2016). Sahilal. FH Guatemala.

Grandia, L. (2010). Tz’aptz’ooqeb’ : el despojo recurrente al pueblo q’eqchi’. Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala AVANCSO.

Grandin, G. (2004). The Last Colonial Massacre: Latin America and the Cold War. University of Chicago Press.

King, A. (1974). Cobán and the Verapaz : history and cultural process in northern Guatemala. Middle American Research Institute, Tulane University.

Martínez Rodríguez, J. (2006). El pueblo q’eqchi’ : entre un pasado difícil y un futuro esperanzador. SEFCA.

Maudslay, A. C. y Maudslay, A. P. (1992). A glimpse at Guatemala and some notes on the ancient monuments of Central America. Flo Silver Books.

McCreery, D. (1983. Debt Servitude in Rural Guatemala, 1876-1936. The Hispanic American Historical Review 63, 735-759.

Nañez Falcón, G. (1970). Erwin Paul Dieseldorff, German Entrepreneur in the Alta Verapaz of Guatemala, 1889-1937 [Tesis doctoral no publicada]. Tulane University.

Percheron, N. (1990). Producción agrícola y comerciode la Verpaz en la época colonial. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. Mesoamérica, 11(20), 231-248.

Remesal, A. (1988). Historia general de las Indias occidentales y particular de la gobernación de Chiapa y Guatemala. 2 tomos. Ediciones Porrúa.

Reed, E. (1997). Revolution through Evolution: The Dynamics of Evangelical Christian Belief Systems in Senahu, Alta Verapaz, Guatemala [Tesis doctoral no publicada]. University of Georgia.

Rosch, A. (1934). A medley from the Alta Verapaz : images of German life in Guatemala, 1868-1930. At Home and Abroad Publishing Co. Ltd.

Sapper, K., Seler, E., y Termer, F. (1998). Estudios q’eqchi’es : etnógrafos alemanes en las Verapaces. Fundación Yax Te’.

Schmölz-Häberlein, M. (1996). Continuity and Change in a Guatemalan Indian Community: San Cristóbal-Verapaz, 1870–1940. The Hispanic American Historical Review, 76(2), 227–248. https://doi.org/10.1215/00182168-76.2.227.

Terga, R. (1991). Almas gemelas: un estudio de la inserción alemana en las Verapaces y la consecuente relación entre los alemanes y los k’ekchíes. C.I.C.M.

Universidad Rafael Landívar. (Ed.). (2000). Historia y memorias de la comunidad étnica Q’eqchi’ (Vol. II). Universidad Rafael Landívar.

Wagner, R. (1996). Los alemanes en Guatemala, 1828-1944 (2. ed., corr.aum.). [s.n.].

Wagner, R., Hempstead, W. H. y Villegas Jiménez, B. (2001). Historia del café de Guatemala (Primera edición.). ANACAFE.

Wauchope, R. (1938). Modern maya houses, a study of their archaeological significance. Carnegie Institution of Washington.

Pies de página

1 A finales del siglo XIX, la población indígena representaba el 95% de la población. (Roesch, 1934, p. 7). En 2018, la población indígena de Alta Verapaz era el 93% (INE, Censos 2018: XII de Población y VII de Vivienda) (Volver al texto)

2 En la década de 1860, Alemania no se había conformado como país. Hamburgo, entonces, era todavía una ciudad-estado independiente. (Volver al texto)

3 Dato calculado gracias a las listas de alemanes registrados (Terga, 1991) (Grandia, 2010) (Wagner et al., 2001). También se estima que la población alemana creció exponencialmente durante los siguientes 75 años por el desarrollo de unas tres generaciones de alemanes nacidos allí tanto de matrimonios entre alemanes o de alemanes con indígenas locales y ladinos (King, 1974, p 342). (Volver al texto)

4 En Cobán, los alemanes tenían su propio club social, una orquesta de cámara especial, enviaban a sus hijos a escuelas privadas con profesores traídos de Alemania, celebraban sus propias fiestas, etc. (Grandia, 2010) (Volver al texto)

5 Como ocurre con muchos datos de esta época, la fecha de llegada del primer alemán a Alta Verapaz varía según la fuente: 1865, 1864, 1868. Todas ellas oscilan en la década de 1860. (Volver al texto)

6 Schmölz-Häberlein (1996) explica como los registros civiles muestran que los primeros 155 empresarios alemanes llegado a Alta Verapaz engendraron por lo menos 359 hijos con mujeres indígenas. Lo cual indica el crecimiento exponencial de alemanes dentro del departamento. (Volver al texto)

7 En Guatemala, el término ladino se emplea para designar a las personas mestizas indígena-españolas. El término posteriormente cobró connotaciones político-económicas. Durante la época cafetalera, se empleaba para diferenciar entre indígenas y ladinos dentro de la estructura de poder y el reparto de recursos. (Volver al texto)

8 En 1877, el dictador Justo Rufino Barrios aprobó tres leyes liberales a través de las cuales el gobierno eliminó los impuestos a la exportación de café, permitió al gobierno nacional confiscar tierras comunales indígenas como tierras sin titular y estableció el mandamiento de trabajo forzado. (Grandia, 2010, p. 18) (Volver al texto)

9 Una caballería equivale aproximadamente a 45 hectáreas. Por lo que cada finca alemana podía tener entre 2.250 y 22.500 hectáreas de superficie. (Volver al texto)

10 Los datos sobre la adquisición de tierras son confusos y a veces algo contradictorios. Se emplean cálculos propios combinando la información más repetida de las múltiples fuentes. (Volver al texto)

11 La superficie de las tierras indígenas se estima según los datos de población, el tamaño de las familias y el área cultivable de Alta Verapaz. (Volver al texto)

12 La zona norte, que había quedado fuera del interés de los distintos colonos e invasores, se convirtió en la vía de huida de los q’eqchi’s para escapar de la explotación extranjera. Liza Grandia desarrolla el tema de la migración en detalle en su trabajo Tz’aptz’ooqebb, El despojo recurrente al pueblo q’eqchi’ (2010). (Volver al texto)

13 Cita original: “If coffee production was to be successful, full control over the Indian population had to be achieved.” (Volver al texto)

14 Entre las medidas Mariano Gálvez, gobernante liberal, cabe destacar su intención de facilitar las tierras a europeos a cambio del compromiso de formar familias mestizas con el fin de «mejorar de la raza» (Martínez Rodríguez, 2006). (Volver al texto)

15 El término mozo se empleaba para designar a los indígenas que trabajan en las fincas. Debido a la gran población local explotada, la industria cafetalera alemana, mozos e indígena se empleaban prácticamente como sinónimos. (Volver al texto)

16 Según las fotografías de la época, estudios generales de vivienda mesoamericana y los dibujos de Robert Wauchope, 1938. (Volver al texto)

17 «En 1921, casi el 40% de la población de la población de Alta Verapaz (57.405 personas) estaba registrado como mozos colonos» (Grandin, 2004; Grandia, 2010) (Volver al texto)

EL CAFÉ, MOTIVO DE LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL

Y ARQUITECTÓNICA ALEMANA DE LA ALTA VERAPAZ Q’EQCHI’

Andrea Bardón de Tena

Universidad Politécnica de Madrid / Tulane University

andreabardondetena@gmail.com

Recibido/Submitted: 14/09/2024 | Aceptado/Accepted: 04/12/2024

DOI: 10.30827/sobre.v11i.31550

Citar como: Bardón de Tena, Andrea. 2025. “El café, motivo de la transformación territorial y arquitectónica alemana de la Alta Verapaz q’eqchi’”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31550

Cite as: Bardón de Tena, Andrea. 2025. «The Coffee, the Cause of the German Territorial and Architectural Transformation of the Q’eqchi’ Alta Verapaz”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31550