SOBRE

N11

ESTUDIO

A régimen penitenciario

2025

A RÉGIMEN PENITENCIARIO

Una investigación sobre comer o no comer en las prisiones de la Transición

Colectivo Mancebía Postigo (Oliver Mancebo y Marta N. Postigo)

SECCIÓN ESTUDIO

SOBRE N11 01/2025

«Sin mitificar el bandolerismo ni la delincuencia,

queríamos entender una palabra del preso común: la Rebeldía.»

Comités de Apoyo a Presos, Barcelona, 1976

«Invitó a comer a Biscuter y recordaron los platos que habían conseguido guisar en la cárcel de Lérida mediante un escobillómetro hecho con una gran lata de tomate y otra más pequeña de pimientos morrones llena de alcohol de quemar y mecha de gasa.

—¡Hasta una bullabesa de chatka hizo usted, jefe!»

La soledad del mánager (Manuel Vázquez Montalbán, 1977)

«… Sed justos: tolerad el crimen, ya que el vicio de vuestro gobierno lo implica; o si el crimen os perjudica cambiad la constitución del gobierno que lo hace nacer; poned al ciudadano ante la imposibilidad de cometerlo, pero no le sacrifiquéis a la ineptitud de vuestras leyes y a vuestro empeño en no querer cambiarlas.»

Cita del Marqués de Sade en el zine anti-carcelario. ¡¡Quienes no han tenido jamás el derecho a la palabra, la toman ya!!, 1977

Huelgas de hambre colectivas en la masificada prisión Modelo de Barcelona o «Hotel Entença», como lo llamaban irónicamente los presos; redacción de manifiestos para reclamar comida digna; ingestas de objetos metálicos y otras automutilaciones como formas de protesta encabezadas por la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha); utensilios e inventos que la población reclusa utilizó para poder cocinar en las celdas, a escondidas de los vigilantes; una máscara hecha de miga de pan y pelo del propio preso utilizada para preparar su fuga; el plante de las presas políticas en el comedor de la cárcel de mujeres de la Trinitat para acabar con la segregación y poder comer junto a las presas sociales; fugas sonadas desde la cocina o usando cucharas para cavar túneles, como la célebre «fuga de los panaderos».

Las formas de lucha en las prisiones del estado durante los últimos años del franquismo y hasta los años 80, especialmente las de las personas presas por delitos comunes, muchas de ellas de etnia gitana, barraquistas o de baja extracción social, son hechos que no forman parte del discurso hegemónico de la llamada transición, y por ello mucha gente no los recuerda o los desconoce. Todavía menos si a la cocina y la alimentación se refiere, una cuestión que, aún siendo de importancia vital, a menudo pasa desapercibida o se considera marginal dentro de la trama de la Historia y la Política; el círculo más excéntrico de los márgenes.

La Ley de Vagos y Maleantes (conocida popularmente como «la Gandula») y la posterior Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de los años 70 eran leyes que juzgaban conductas, no delitos: homosexualidad, conducta sospechosa, lesbianismo o la vida de cualquier mujer que no siguiera las normas establecidas, borrachos, mendigos o cualquier persona que el régimen considerara de mal vivir. Eran leyes que castigaban la pobreza, la diferencia y la marginalidad. Y fueron especialmente la politización y las luchas de los presos llamados comunes y autodenominados sociales, las que protagonizaron algunos de los episodios más relevantes del periodo.

Abordar la cuestión de la alimentación en espacios de privación de la libertad nos parece relevante para comprender prácticas que tienen que ver con comer o no comer como modos de subjetivación, de revuelta y de protesta. Nuestra investigación artística en curso propone recoger algunas experiencias que hicieron del comer una práctica política en las prisiones del estado durante los años inmediatamente posteriores a la muerte (física) de Franco, no sólo generando una propuesta ensayística sino también un manual del ingenio y las técnicas de lucha a través de la comida. La cocina era una forma más de resistencia en cautividad, como los radio transistores artesanales o los mecanismos para redactar folletos de propaganda. A régimen penitenciario quiere participar de un esfuerzo por no olvidar, para que los presos y presas formen parte de esa historia que se les ha negado, a través del conocimiento de su propia experiencia. La comida y la alimentación son un pretexto para reflexionar y hacer un ejercicio de memoria que nos sirva para pensar y actuar sobre el presente y el futuro.

Tenemos en cuenta tres perspectivas para abordar la alimentación: 1) la institucional, es decir, las políticas y circunstancias referentes al mantenimiento de la población reclusa por parte de las instituciones penitenciarias (básicamente: sustentar y castigar); 2) la reacción de presos y presas a esta comida institucional, nacida tanto de la necesidad de completar su alimentación deficiente como, a su vez, de mantener los signos de identidad propios por el proceso de cocinar a escondidas, puesto que estaba prohibido; y 3) la no-ingesta de alimentos o la automutilación e ingesta de objetos punzantes para pasar mensajes de protesta a través de la enfermería.

Dada la naturaleza segregadora de las instituciones penitenciarias, las experiencias y estrategias de hombres y mujeres divergen en realidad y táctica.

Existen varios documentos y testimonios que relatan la calidad ínfima de la comida en las prisiones de la «transacción», cosa que obligaba a recibir paquetes del exterior o comprar en el economato (quién podía) para alimentarse más decentemente. Los presos sociales tenían más problemas con esto último, pues sólo disponían de 18 pesetas de peculio o la moneda carcelaria. Daniel Pont, cofundador de la Coordinadora de Presos en Lucha, nos relata así su experiencia en las cárceles de la dictadura franquista:

Las cárceles de los últimos años 60 y primeros 70 del pasado siglo eran espacios cerrados donde la sociedad de la época encerraba a un gran número de personas: excluidos, marginados, pobres, analfabetos… La coartada perfecta para mantener ‘su orden social’. Estar en prisión en aquellos años no solo significaba estar encerrado en pésimas condiciones, sino recibir una alimentación precaria, escasa, de mala calidad y de insuficiencia vitamínica. En la cárcel para jóvenes de Teruel, donde estuve unos dos años y medio, viví el horror de la salvaje lucha por la vida, por no perder el equilibrio: éramos presos menores de 21 años, llenos de energía y con muy mala alimentación. Recuerdo que hacía muchísimo frío en los inviernos, que no teníamos ningún tipo de calefacción y que nos daban unos callos repugnantes, llenos de tripas y sebo (grasa), que cuando te los ponía el ‘gavetero’ en el plato prácticamente se convertían en una masa sólida incomestible… Era tal la repugnancia que sentía al verlo que nunca fui capaz de comerlo, siempre prefería cambiarlo por una barra de pan… Por aquellos años y como resultado del auge militante de mayo del 68 y de la lucha antifranquista, comenzaron a llegar a la cárcel de Teruel presos de intencionalidad política, bien alimentados, con fuerte soporte familiar y social que les apoyaban con innumerables paquetes de comida que compartían entre ellos en su comuna. Debido al hambre que pasábamos, un preso social forzó la puerta de la despensa donde tenían sus grandes provisiones y, tras darse un buen festín, el resto lo enterró para seguir utilizándolo en el futuro. La comuna de presos políticos lo denunció, identificaron al preso ‘expropiador’ y le dieron una enorme paliza, llevándolo a celdas de castigo (aislamiento total, humedad y más frío…) durante 40 días. La base de la alimentación era prácticamente patatas cada día: hervidas, fritas con grasa, cocidas en ensalada… Lo recuerdo como una etapa de pasar hambre, de jugar interminables partidas de frontón para conseguir ganarlas y así propiciarme una sobrealimentación necesaria comprando en el economato. Mi testimonio se refuerza con la experiencia de un amigo y compañero que por aquellos años estuvo en la cárcel de Zaragoza y me relataba que él vio cómo los presos políticos que había allí tiraban de vez en cuando a la basura jamones que se les pudrían… mientras los presos sociales sufrían mala alimentación. También me relataba que tenía un compañero en la cocina que le enseñó piezas de carne congelada con fechas de 20-30 años. Mi amigo llevaba la contabilidad del economato. Entonces el dinero asignado para la alimentación de cada preso era de 18 pesetas diarias. Sin embargo, en algunas cárceles del norte del estado español como Logroño, Basauri (Vizcaya) o Martutene (Donostia) la alimentación era mucho mejor, destacando el caso de la cárcel de Iruña (Navarra), cuyo presupuesto de alimentación era el doble debido a la Diputación Foral y sus prerrogativas históricas. Con esto no quiero decir que todos los presos políticos fuesen insolidarios o clasistas con nosotros, los presos sociales, pero sí destacar la conducta general del colectivo y de su comuna. (Pont, 2023, 13-15)

En Barcelona, los presos políticos contaron en gran medida con las Comissions de Solidaritat, con cajas de resistencia y partidas destinadas directamente a los presos y presas, hecho que permitía complementar una dieta normalmente muy limitada, haciéndoles llegar productos que no se encontraban en los economatos. Desde las Comissions, se llamaba a aportar determinados productos: sólo estaban permitidos los envases de plástico o cartón, y el tabaco únicamente se toleraba en las cárceles de hombres. El envío de productos frescos, leche, café o conservas se complementaba con la práctica de cocinar en casa o encargar comida preparada en los bares para que llegara caliente a los reclusos. En el caso de la Modelo de Barcelona, los encargos se hacían en el desaparecido Bar Modelo.

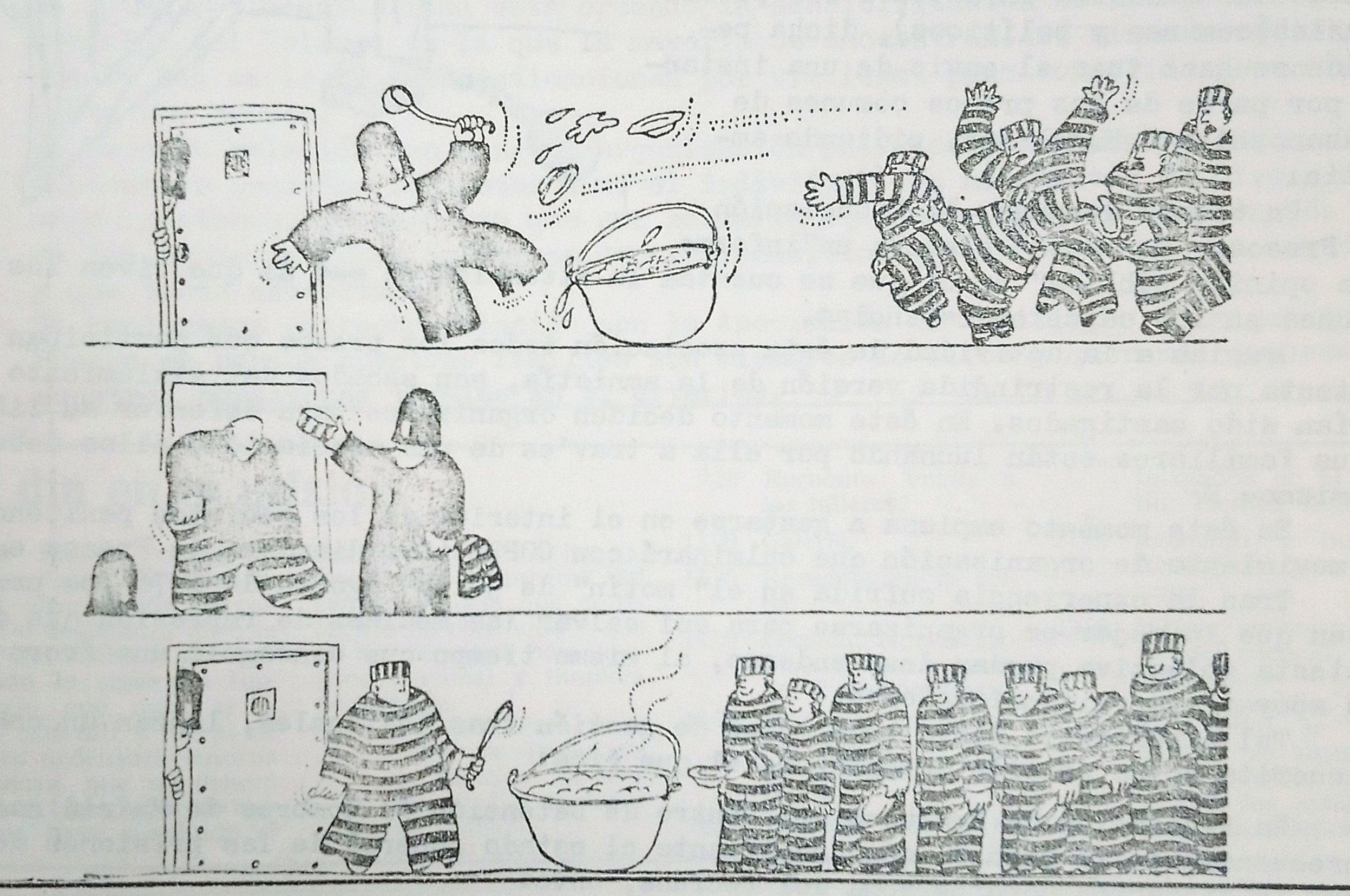

Figura 1: Documento de Solidaritat extraído del fondo CEDOC. Fotografías de la tarjeta del Bar Modelo cortesía de César Lorenzo. Universitat Autònoma de Barcelona: https://webs.uab.cat/cedid/centre-documental-de-la-comunicacio-cedoc/

Luis Puicercús Vázquez, militante antifranquista vinculado al PCE (m-l) y encarcelado en 1972 por asociación ilícita y propaganda ilegal, cuenta en su libro ¡No nos jodas, Camarada! (2021, p. 131):

El ‘rancho’ carcelario de Carabanchel era una bazofia impresentable e incomible, que no contenía ni los mínimos nutrientes imprescindibles para poder mantenerse sano y en condiciones. Aunque realmente no había porqué extrañarse, contando con un presupuesto diario para alimentación de 25 pesetas por preso. De nada sirvieron nuestras sugerencias de que se podía optimizar el ‘rancho’ mejorando su elaboración y algunos de los ingredientes empleados: cocinar con aceite, en lugar de con sebo. La comida subía a la planta solidificada y algunas veces fermentada. Las ‘gavetas’ se quedaban en la misma puerta de nuestra pequeña cocina y volvían a la cocina de la cárcel igual que las habíamos subido. Afortunadamente, contábamos con las aportaciones de las familias, amigos, vecinos y compañeros (además de las organizaciones de solidaridad) que, dos veces por semana, nos llevaban unos cubos azules característicos llenos de comida ya elaborada. Nuestras familias se esmeraban cuando iban a visitarnos y nos llevaban sus mejores especialidades, que las habían estado preparando durante la noche anterior. Por ejemplo, las de Araceli, la madre de Roncero eran: conejo con tomate y pimientos verdes, ensalada de pimientos rojos, estofado de carne con alcachofas, lentejas y cantidades de tortillas de patatas. Las de mi familia eran las albóndigas de mi madre, los callos de mi tía Lali y el cocido de mi tía Pura. Gracias a todas aquellas aportaciones se comía bastante bien.

A pesar de las torturas previas, cuando los presos políticos llegaban a las cárceles solían contar a su favor la conciencia militante y un apoyo exterior que los presos sociales no tenían. Por su extracción social (clase trabajadora, media o incluso burguesía) y por sus redes de apoyo, los presos políticos estaban generalmente mejor alimentados. El estatuto de preso político, diferenciado y privilegiado contribuyó a generar una brecha por la cual sólo éstos se beneficiaron de las amnistías promulgadas por el Real Decreto en julio de 1976 y en 1977. La categoría de presos sociales, de baja extracción social, subproletariado, gitanos, a menudo analfabetos o con poca escolarización, se verá engrosada sobre todo a partir de la crisis del petróleo de finales de los años 70, debido a la desproporción de las penas por delitos menores y a leyes como la LRPS. El sistema amontonará en las cárceles a jóvenes, homosexuales, gamberros y otros marginados, que tan retratados quedarán por el cine quinqui (Eloy de la Iglesia, José Antonio de la Loma, Saura, etc.). Tras la muerte de Franco y la amnistía para los presos políticos, el movimiento de presos queda en manos de los sociales, puesto que toman conciencia de su exclusión del proyecto politico1. La cuestión de que la transición no partiera de una ruptura con el régimen franquista, sus leyes, sus funcionarios, sus jueces, etc., discrimina injustamente a los presos sociales, condenados por leyes franquistas y, por tanto, ilegítimas.

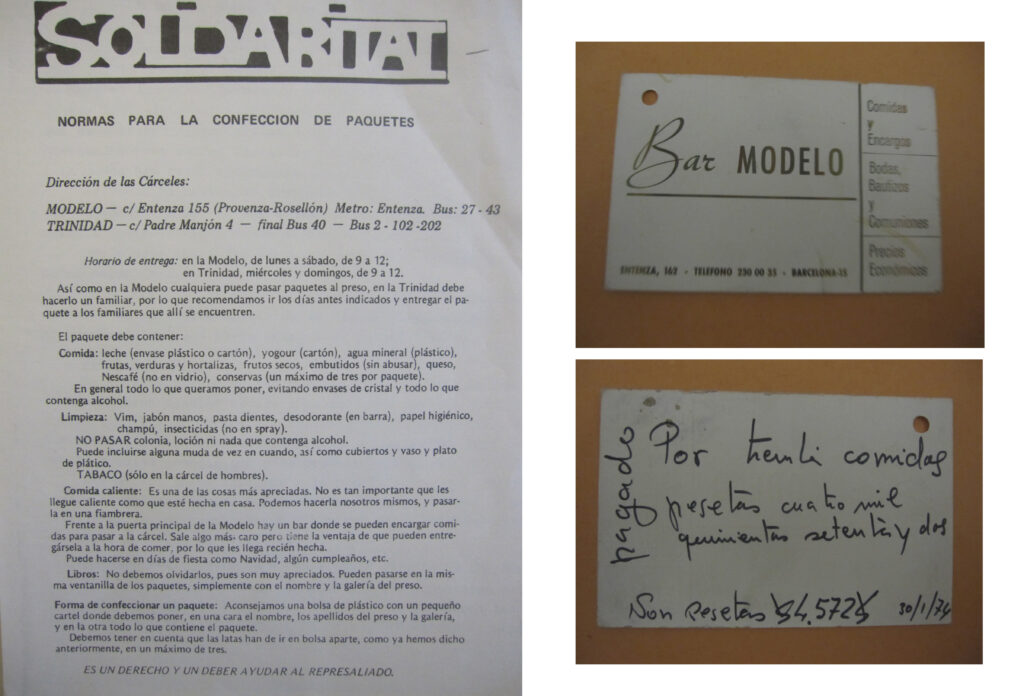

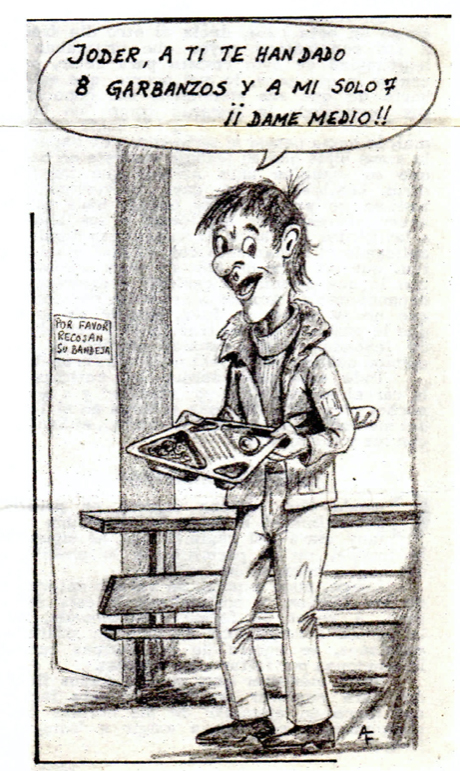

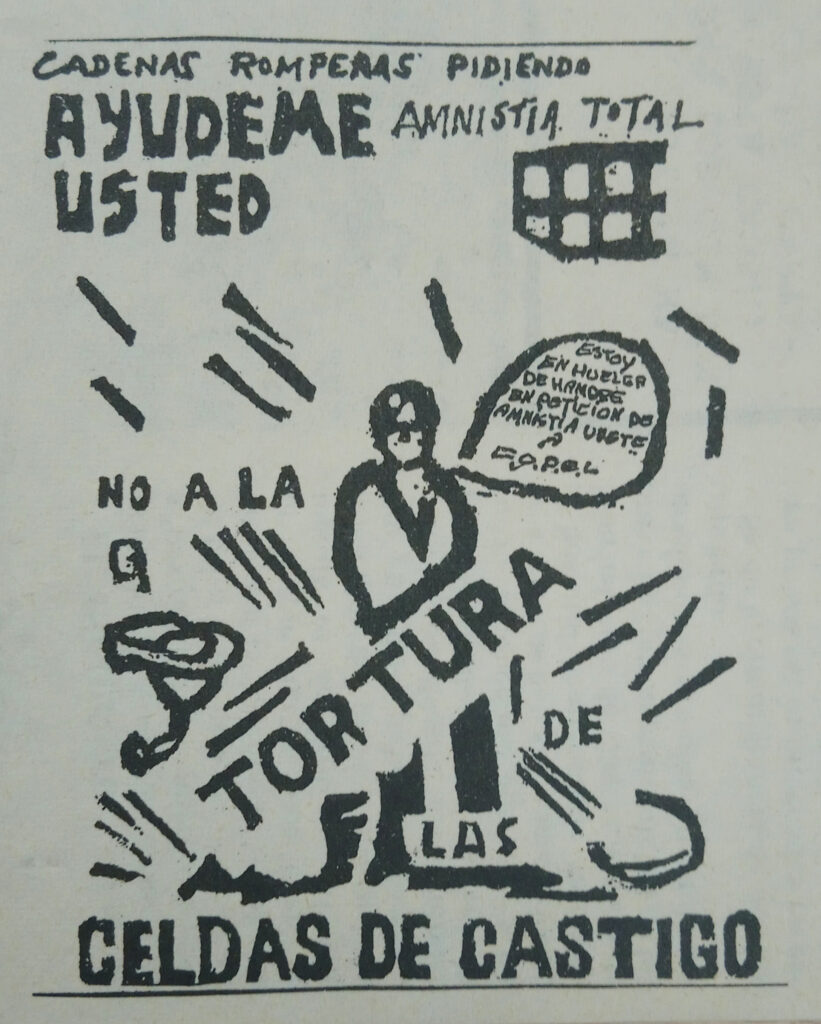

Las huelgas de hambre y las automutilaciones fueron tácticas habituales entre el movimiento reivindicativo vinculado a la Coordinadora de Presos en Lucha. Desde los primeros comunicados de la COPEL se pueden encontrar peticiones de mejora de la alimentación. En el manifiesto publicado en el zine “¡¡Quienes nunca han tenido el derecho a la palabra la toman ya!!” en 1977, la cuarta reivindicación es: «Una alimentación más sana y nutritiva. El derecho a recibir paquetes del exterior como los presos políticos.» Algunas imágenes extraídas del fondo de la COPEL y de zines abolicionistas del momento documentan el periodo:

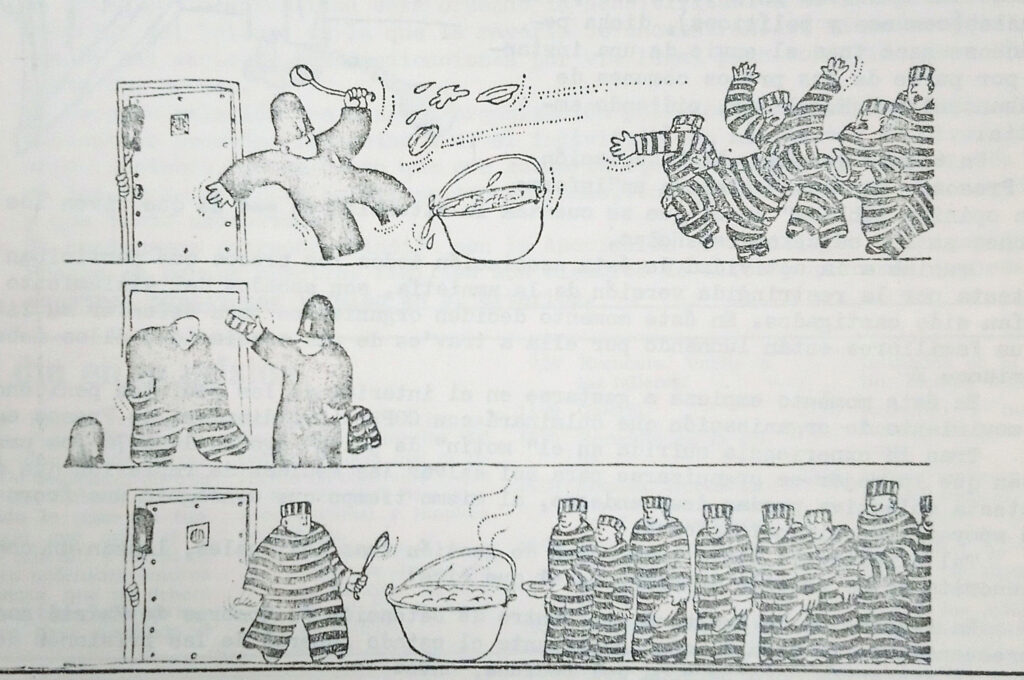

Figura 2: Caricatura extraída de la revista Mensaje. elaborada por internos de Carabanchel, sobre 1980 aproximadamente (Fondo COPEL / Centre de Documentació de Moviments Socials Mercè Grenzner).

Figura 3: Grabado aparecido en el zine anti-carcelario. ¡¡Quienes no han tenido jamás el derecho a la palabra, la toman ya!!, 1977-1978, cortesía de Inés Molina. Universidad Autónoma de Madrid.

Figura 4: Testimonio aparecido en el zine anti-carcelario. ¡¡Quienes no han tenido jamás el derecho a la palabra, la toman ya!!, 1977-1978, cortesía de Inés Molina. Universidad Autónoma de Madrid.

Transcripción: «El domingo día 20 en la prisión provincial de Madrid, 26 internos de la 3ª que, a las 5 de la tarde se cortaron las venas, la barriga y diversas partes del cuerpo, siendo estas dictaminadas por el médico como lesiones graves, y estuvimos hasta las 9:30 sin ninguna clase de asistencia médica y tirados por los suelos hasta que nos sacaron al Hospital. Con los cortes y diversos objetos que ingerimos entre los que se encuentran cuchillas y mangos de cucharas, aquí en el hospital pasamos toda la noche en el suelo con unos colchones y mantas. Pedimos que viniera el Juzgado de guardia y no accedieron a nuestra petición. Decidimos subirnos a la terraza en protesta por los malos tratos a los que fuimos sometidos. En la madrugada del viernes al sábado y que fueron trasladados nuestros compañeros al penal de Ocaña y a Zamora, casi la mayoría de ellos sacados de las celdas a golpes de porra en la espalda y en la boca esparadrapos, y la mayoría estando en calidad de preventivo ambos tratos de los que somos objeto por parte de los funcionarios de prisiones que venga el Juzgado de guardia a tomarnos declaración y todos los compañeros que han sido secuestrados a otros penales sean devueltos a la provincial que es donde deben estar.»

Las huelgas de hambre fueron habituales en los penales de todo el estado, tanto de hombres como de mujeres y, en ocasiones, tuvieron resultados positivos, como se comunica en una nota de la revista Solidaritat (1976), en relación a la huelga iniciada por las presas políticas de la cárcel de la Trinitat, en Barcelona:

Las presas políticas están totalmente al margen de las actividades de las comunes, es decir, no pueden trabajar, ni estudiar, ni ir a la biblioteca, ni siquiera siguen el mismo horario para levantarse, comer o dormir […] La entrega de paquetes no se efectúa de inmediato, sino que a veces tarda días, por lo que es imposible entrar comida caliente y recién hecha. Todos estos hechos y otros dieron lugar a una huelga de hambre por parte de las presas políticas, mejorando un poco la situación. Hay que señalar que antes de la huelga no podían vestir pantalones y en pleno verano les hacían llevar manga larga.

Aun compartiendo objetivos con la COPEL en varias materias, el movimiento de lucha de las presas es un caso aparte. La represión ejercida en los centros de detención que dependían del Patronato de Protección a la Mujer era auténticamente inhumana y cruel, propia de la visión nacionalcatólica de lo que debían ser las mujeres: la represión fue política, psicológica y moral2. Las reclusas tenían prohibido hablar entre ellas y tenían las comunicaciones restringidas, el adoctrinamiento moral, las vejaciones y los abusos sexuales eran habituales y, a diferencia de las cárceles de hombres, los castigos no estaban reglados, con lo que todo se establecía según el libre parecer de la superiora de la orden religiosa3. La indignación del trato a las reclusas fue motivo de las movilizaciones de activistas y abogadas, que promovieron manifestaciones en la puerta de la cárcel de la Trinitat, exigiendo la despenalización del aborto y el adulterio, la expulsión de las Cruzadas Evangélicas (la orden a cargo del penal) y la suspensión del Patronato. Fue un plante de las presas políticas exigiendo comer junto a las sociales lo que marcó el inicio del fin de la gestión de las Cruzadas. En 1978, tras conseguir la salida de las religiosas, la periodista Mayte Goicochea y la fotógrafa Pilar Aymerich entraron en la cárcel para retratar la autogestión de las presas. Algunas de las fotografías más conocidas de aquel reportaje muestran a las mujeres cocinando y comiendo juntas o tomando el sol en el patio. A pesar de las idealizaciones que haya podido suscitar ese periodo de autogestión, una de las presas entrevistadas comentaba:

Todos se limitan a hacer comparaciones entre lo que era esto antes y después de las Cruzadas. A nosotras eso no nos mola mucho porque seguimos aquí, en la cárcel, y como comprenderás no vamos a hacer propaganda de ella. Mucha reforma y seguimos aquí, que quiéraslo o no es la represión y cada vez entran más mujeres. Y luego está el rollo de la autogestión. De autogestión nada, porque hubiéramos abierto las puertas de la cárcel. (Goicochea y Aymerich, 1978)

La experiencia de la Trinitat coincidió en el tiempo con las demandas de cogestión de la COPEL. Pedían, entre otras cosas, la participación en la confección de los menús o la gestión de los economatos.

Figura 5: Caricatura del zine anti-carcelario. ¡¡Quienes no han tenido jamás el derecho a la palabra, la toman ya!!, 1977-1978, cortesía de Inés Molina. Universidad Autónoma de Madrid.

Como anecdotario y para despedir este artículo, transcribimos una receta recordada por Xavier Cañadas Gascón (2020), libertario afiliado a la CNT a finales de los setenta y condenado a 17 años de cárcel por el conocido Caso Scala. En su libro Entremuros: Las prisiones en la transacción democrática, cuenta la elaboración de una paella de gato, en Carabanchel, hacia 1980:

Una semana después de mi llegada a Carabanchel encontré una tarde a unos compañeros que discutían sobre el gato de los funcionarios. -Son unos cabrones, lo azuzan para que se meta con nuestros gatos- decía uno. En Carabanchel, todo el que quisiera podía tener en su celda un gato, una rata de laboratorio o un pájaro. -Es una bestia increíble ese gato, más que un gato parece un caballo-comentaba otro. -¿Secuestramos al gato?- comentó Pedro con todas las ganas de hacerlo. -¡Pero tío, si hacen cacheo lo van a encontrar y al que se lo pillen se va a comer tres meses de celdas de castigo!- dijo otro. -Pues nos lo comemos, repuso Pedro. No estaría nada mal una paella de carne, además los gatos están muy tiernos. -Vale, ¡nos lo comemos!- accedimos los demás. […] Lo despellejamos como mejor pudimos, ayudados por la experiencia de Pedro en despellejar conejos y gallinas, le sacamos las tripas y lo colocamos tras los barrotes de la ventana, para que pasara la noche a la intemperie y poder cocinarlo al día siguiente. Al día siguiente, los cinco que habíamos participado en aquella acción directa, nos despertamos temprano para descuartizar a la bestia y hacer de pinches de Pedro, nuestro gran cocinero. -¡Qué bien huele, no!- decían los compañeros que se acercaban a la celda-comuna sin saber que se trataba de gato. -Paella de conejo- les decíamos sonrientes. -¿De dónde habéis sacado el conejo si hoy no ha habido comunicaciones?- preguntaban los más curiosos. -Nos lo han dado los funcionarios- contestábamos. Pasaos a la hora de comer que igual queda algo para vosotros. Estaba buenísima aquella maravillosa paella de gatazo. Ese día descubrí que realmente la carne de gato es mucho más tierna que la de conejo. Comimos unos catorce de aquella suculenta y opípara comida; cinco sabíamos que era gato, el resto no supo nada hasta después de los postres. -¡Cabrones, os vamos a matar!- decían algunos que al parecer les daba asco el gato después de haberse relamido los dedos. Otros no se lo creyeron hasta que, pasada una semana, los funcionarios hicieron un cacheo en todas las celdas de la galería en busca de su mascota. -¡Igual se lo ha comido alguien!- les decíamos sonrientes.

Referencias

Cañadas Gascón, X. (2020). Entremuros: Las prisiones en la transacción democrática. Muturreco Burutazioak.

Lorenzo Rubio, C. (2013). Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición. Virus.

Goicochea, M. y Aymerich, P. (1978). Trinitat Vella: una de cal y otra de rejas. Vindicación feminista, 25.

Lorenzo Rubio, C. y Falgueras Marsal, C. (2024). Trinitat. La presó de dones ignorada 1963-1983. Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya

Pont, D. (2023). Culebrón gastro-carcelario. Mancebía Postigo.

Puicercús Vázquez, L. (2021). ¡No nos jodas, Camarada! Queimada Ediciones.

Vázquez Montalbán, M. (1977). La soledad del mánager. Planeta.

VVAA anónimos. (1977-1978). ¡¡Quienes no han tenido jamás el derecho a la palabra, la toman ya!!. Fondo UAM.

VVAA anónimos. (circa 1980). Revista Mensaje. Fondo COPEL.

VVAA anónimos. (1976). Solidaritat. Fondo CEDOC.

Pie de página

1 Este periodo ha sido ampliamente estudiado por César Lorenzo en Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición. Virus, 2013. (Volver al texto)

2 Consuelo García del Cid ha dedicado su vida y obra a denunciar los abusos del Patronato de la Mujer mediante sus tentáculos en reformatorios y centros de internamiento. (Volver al texto)

3 Esta institución ha sido investigada por la reciente publicación de César Lorenzo Rubio y Carlota Falgueras Marsal, Trinitat. La presó de dones ignorada 1963-1983, Memorial Democràtic, Generalitat de Catalunya, 2024. (Volver al texto)

Mancebía Postigo

Mancebía Postigo es el proyecto editorial que Marta Postigo i Oliver Mancebo tienen en común, y que les gusta explicar cómo “un ejercicio de apropiacionismo gráfico, psicogeografía sonora, levitación editorial, experimentación literaria y filmación de paratextos”. A partir de este caldo de conceptos llevan editado, desde 2015, publicaciones, libros, discos y fanzines que se activan más allá del papel, en espacios colectivos de socialización como bares, mercados municipales, callejones o pistas de baile. Entre sus últimas publicaciones tienen el homenaje a Víctor Nubla Cinc receptes amb cresta de gall, el cuaderno de bitácora y prospección psicotopográfica Nos vamos a Croatán, o Operación Tenedor. Cocina y poética de la Transición y su sobremesa. Más allá de su producción editorial, han realizado acciones, instalaciones y residencias en centros como FoodCultura, MACBA, CCCB, Lo Pati o La Virreina Centro de la Imagen, actuado en los festivales LEM y Eufònc y organizado ferias de autoedición en Barcelona como FRESCA! Feria de ediciones caseras al Mercado de la Abaceria Central o la FLIA: Feria del Libro Independiente autoeditado.

A RÉGIMEN PENITENCIARIO

Una investigación sobre comer o no comer en las prisiones de la Transición

Colectivo Mancebía Postigo (Oliver Mancebo y Marta N. Postigo)

DOI: 10.30827/sobre.v11i.31968

Citar como: Colectivo Mancebía Postigo. 2025. “A régimen penitenciario: Una investigación sobre comer o no comer en las prisiones de la Transición”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31968

Cite as: Colectivo Mancebía Postigo. 2025. » Penitentiary regime: A research on eating or not eating in the prisons of the Spanish Transition”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31968